河南小浪底森林生态系统国家野外科学观测研究站(简称“小浪底站”),以原“黄河小浪底森林生态系统效应监测站”为基础,始建于1998年,2003年成为国家林业和草原局陆地生态系统观测研究网络(CEN)成员站,2018年牵头组建了国家林草局“森林植被通量创新研究联盟”,2021年入选国家野外站。本站技术依托及建设单位为中国林业科学研究院林业研究所,共建单位为河南省林业科学研究。站长:张劲松博士/研究员,副站长:孙守家博士/研究员、樊巍博士/研究员。

一、站区地理位置与自然条件

地处黄河中游与太行山南麓交错带、第二~三级台地过渡区,属暖温带亚湿润季风气候区,为国家重点生态治理工程区。植被类型以暖温带落叶阔叶林及针阔混交林为主。土壤为棕壤和石灰岩风化母质淋溶性褐土。研究区域具有暖温带典型山地代表性,且区位特殊。"一站三点"布设观测场地,主站点位于济源市承留镇(N35°03'21''、E112°29'59''),观测区域约5000 hm2。分站点位于济源市邵原镇、焦作市中站区。

二、建站目标与任务

建成一个国内领先、有国际影响力的人工林生态系统观测研究基地、先进科技成果实验示范基地、优秀人才培养基地和高度开放学术交流基地,支撑沿黄生态涵养带山水林田湖草沙一体化治理、小浪底水利枢纽工程、林业应对气候变化行动,服务黄河流域生态保护和高质量发展战略、国家碳中和目标。

重点围绕全球变化背景下的黄土丘陵-太行山交错区水土生态安全、生态工程提质增效与流域可持续发展、区域高质量发展等战略与科技需求,结合森林生态及全球变化等相关研究领域国际前沿主题,开展科学观测、试验研究、示范服务、人才培养和科普教育。

三、研究队伍及专业背景

本站队伍结构合理、研究力量比较雄厚。现有固定人员30名(高级职称24名)。研究队伍专业背景涉及森林生态学、森林培育学、应用气象学、土壤学、森林经理学、水土保持学、植物生理学等相关学科及领域,设有森林生态系统、生态水文、植被通量与气候变化、林业生态工程4个研究团队。

四、研究方向与研究内容

(1)森林生态系统结构与功能

研究典型森林生态系统组成及群落结构的变化特征、生态系统物质和能量循环过程及其影响机制、不同林龄期生态系统服务功能权衡/协同关系,揭示气候变化和人类干扰背景下生态系统结构与功能稳定性提升机制。

(2)森林水文与水沙过程

研究不同林分条件下降水入渗及土壤水迁移转化等水文过程、水沙形成过程及泥沙输移机制,分析土地利用变化对水土流失及河流水量水质的影响效应与机制,量化林业生态工程对小浪底水库的生态安全保障效应。研究小浪底水库气候效应及其对周边植被的影响,揭示森林-河流/水库之间相互作用过程。

(3)气候变化与人工林物质和能量通量

研究典型人工林全生命周期生产力形成、水分利用(利用来源、强度、效率及水分供求关系)、土壤碳库分解和转化、碳氮温室气体通量变化等过程及其影响机制,揭示人工林物质和能量通量变化对气候变化的响应机制。

(4)生态修复与流域可持续发展

研究太行山南麓生态系统退化-恢复过程及其驱动机制,揭示山地生态系统系统稳定性及其维持机制;分析国土空间生态安全格局及其服务功能的协同和权衡关系,从流域整体性出发,揭示水资源、生态保护与可持续发展耦合机理;攻克困难立地生态修复、人工林结构优化、农林复合系统高效调控等关键技术。构建太行山南麓生态恢复与流域可持续发展理论和技术体系。

五、观测设施与设备

小浪底站设施设备等基础条件较为齐全。已建有1座980m2的综合实验楼,围绕水分/水文、土壤、气象、生物等四大类基础数据观测与专项研究观测,建有50多个长期观测样地/场地。拥有30余套(件)先进仪器设备及配套的观测设施,包括地面气象及森林小气候自动观测系统、涡度相关法通量观测系统、像元尺度水热通量观测系统、百米尺度土壤水分自动观测仪、土壤温室气体通量观测系统、日光诱导叶绿素荧光观测系统、地物高光谱分析仪、稳定同位素分析仪、水质分析仪、光合分析仪、大型称重式蒸渗仪、步入式人工气候室等。

六、运行成效

1、科学观测

按相关规范,开展长期定位观测与专项观测,积累了长达20多年的观测数据,至2024年底积累数据总量约为4100.46 GB、2.24×104万条(30min及以上尺度)。累计获得10年以上长期观测数据集6个,数据总量约1287.83GB。长期观测数据主要包括水、土、气、生等基本要素浓度或储量,以及不同界面物质和能量通量。如:连续5期区域植被景观及指数数据(每10年1期)、连续25年流域径流量数据、连续5期森林群落特征及土壤理化性质数据(每5年1期)、连续20年人工林生态系统水热碳通量数据及其辅助数据。专项观测主要包括碳汇功能、水源涵养、生态遥感验证等内容。并牵头建立了我国人工林生长与通量观测网络,构建了覆盖树种最多的人工林水热碳通量数据库。

特色数据1:日光诱导叶绿素荧光(SIF),始于2019年,是林业部门率先开展SIF观测研究的台站之一,是目前国内森林生态系统领域数据质量最高、有效性最好的台站。

特色数据2:采用宇宙射线法观测得到的土壤水分数据(水平尺度可达700m),始于2014年, 对监测研究半干旱气候区森林水分状况具有重要意义。

特色数据3:采用双波段闪烁法观测得到的公里尺度感热及潜热通量数据,始于2016年, 构建有国内森林领域唯一长期连续观测数据库。

2、试验研究

围绕台站建设目标与研究方向,开展基础及应用基础研究,主要内容包括:典型树种生长和碳汇及其影响机制、人工林生态系统温室气体通量变化及其调控机制、小浪底库区植被水文生态过程、农林复合系统结构与功能、山地退化生态系统修复理论与技术。累计承担国家自然基金、重点研发/科技支撑、林业及气象行业公益等国家级和省部级科研课题60余项,获省部级科技进步奖8项,授权发明专利7项、软件登记20余项,制定标准7项,出版专著6部,在Agricultural and Forest Meteorology、Journal of Hydrology、Agricultural Water Management、Forest Ecology and Management 、Atmospheric Environment、Plant Soil及生态学报、农业工程学报、林业科学等期刊上发表论文300余篇。在人工林碳汇和水分利用、森林保障小浪底水库安全、农林复合系统种间关系及调控技术、地表水热通量观测技术等方面取得重要研究进展,相关成果对黄河流域生态修复保护与高质量发展、碳中和目标、太行山国家公园建设及林业生态工程提质增效,具有重要支撑作用。

(1)揭示重要科学问题

依托国家科技支撑、重要研发及自然基金等科研项目/课题,研究揭示典型人工林生长与生态功能形成对气候变化的响应、太行山南麓植被演替规律及其驱动机制、黄河中游山地森林水文过程及其影响机制、森林调控空气负离子机制等科学问题,促进森林气象学、水文生态学及森林生态学等相关学科发展。

(2)支撑国家战略需求

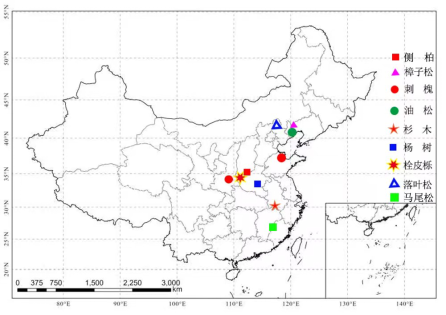

以支撑国家碳中和目标为目标,以栓皮栎、刺槐、杨树、侧柏、油松、樟子松、落叶松、杉木和马尾松等典型树种为对象,联合森林植被通量创新研究联盟成员,协同观测研究我国人工林生态系统碳水通量变化及其影响机制,量化了非生物和生物因素对人工林碳汇形成及维持的直接和间接影响作用,研究结果对预测人工林碳汇变化具有重要指导作用。

(3)促进区域可持续发展

以保障黄河流域及南太行山生态安全为目标,重点研究了困难立地生态修复和服务功能提升技术、核桃-豆科植物复合系统种间关系及调控技术、林业生态工程小浪底对库区土壤侵蚀程度及生境质量的影响效应及机制,为区域可持续发展提供了重要科技支撑。

3、示范服务

围绕太行山国家公园建设、林业生态工程高质量发展,在太行山低山丘陵区及黄河小浪底库区,示范推广林(果)草复合经营、困难立地植被建设、人工林增汇等技术/模式。并指导地方林业管理部门,建设珍稀动物监测技术系统、生态数据中心;受国家林草局生态观测网络中心委托,开展林业气象观测技术培训,服务生态站建设与发展;受国家林草局生态司委托,研究提出山水林田湖草沙一体化保护修复和系统治理工程成效评价指标体系,为后续工程优化、相关决策制定提供科学依据。

4、开放共享

持续开展科技资源共享利用。一是向河南省属高校及科研院所、森林植被通量研究联盟等单位或团队开放使用设施设备等科技资源。二是向上级主管部门提交基础数据、向合作研究团队开放共享观测数据。三是通过发表数据论文等形式,向全社会开放共享数据。

5、人才培养

本站地理位置与植被类型独特,研究内容多样,且试验条件优越、交通便利,为科研及教学实习提供良好的生活及科研条件。已培养硕士、博士研究生90多名。目前,在读博士后2名、在读硕士及博士生22名。

6、合作交流与科普教育

接待大学生及研究生实习实践;与森林植被通量研究联盟成员单位协同观测研究;不定期组织举办学术研讨会;约50人次/年参与站台间学术交流活动;生态科普活动参与人数300多人/年,并建有林业生态知识科普廊。

七、联合行动

围绕支撑国土生态安全与木材安全、服务国家碳中和目标,牵头建立了人工林生长及通量观测研究网络(图1),构建了覆盖树种最多、数据积累量最多的人工林生态系统水热碳通量数据库,向森林植被通量创新研究联盟成员开放共享观测数据,协同研究9个典型树种生长与碳汇、水分利用及其多维度影响机制;围绕服务美丽中国建设等国家战略,与宁夏银川、江西南昌城市森林站,联网开展大气质量观测研究,观测指标包括空气负离子、PM10及PM2.5、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫等。

图1 典型人工林生长及通量联网观测站点分布图

八、发展规划及设想(2025-2035年)

1、持续优化完善台站管理体系

依据科学技术部、国家林草局、中国林业科学研究院等有关野外定位研究站相关管理规定及条例,优化组建技术、信息、后勤及综合协调五大职能组,建立内部规章制度,明确各职能组职责,不断优化完善站务管理体系及方案;依托学术委员会,审查和评议本站学科发展方向、研究目标和内容,对观测数据质量、研究成果水平、示范服务与人才培养实行督导,进一步优化完善学术管理体系及方案。

2、深化开放共享运行机制

深化“开放、流动、联合”的运行机制,吸收先进思想,构建多层次科研合作网络。设立客座研究员流动岗位,吸引高层次科技人才,提高工作水平。

人员开放:实行客座研究员制度,吸纳优秀专家来站短期工作;根据研究项目计划需要招聘临时研究人员,实行合同制管理;

设备开放:各种试验仪器设备实行专人制度化管理,开放使用的原则。研究人员和国内的其他研究人员均可以申请使用,由专门管理人员统筹安排使用;

数据开放:重视各种科学实验数据的获取和积累,并制定专门的数据管理、开放和共享制度。

3、不断增强监测技术力量

按照国家野外研究站的观测标准和要求,结合生态监测技术发展趋势,进一步加强设施及设备建设,不断提升智能化监测水平,将定位站建设成为具有国际先进水平的暖温带山地人工林生态系统野外科学观测基地。

4、打造高水平学术交流平台

立足暖温带人工林生态系统长期定位观测研究优势,定期举办学术研讨会与前沿沙龙等学术交流,并通过开放科技资源、设立开放基金课题,吸引优秀团队到站开展合作研究,以气候变化-人工林互作研究为学术纽带,打造学科交叉、开放共享、具有全球标识度的高水平学术交流平台,不断拓展台站研究思路,促进提升研究水平。

5、加强高水平成果产出与人才培养

以聚焦国家需求、面向学科前沿、推动地方生态与经济发展为目标,在暖温带人工林生态系统物质与能量通量、林业生态工程提质增效等方面,继续深入开展基础研究与应用基础研究,出一流或先进研究成果。未来10年,授权取得3件发明专利,制定3-5项技术标准或规范,发表180-200篇高水平学术论文,培养60-70名研究生。