沙棘属于胡颓子科沙棘属(Hippophae L.)植物,因其丰富的生物活性物质而备受瞩目,广泛应用于食品、医药及生态保护领域。肋果沙棘(H. neurocarpa)有别于其他沙棘种,其成熟果实呈现独特的褐色,并含有高浓度的血清素。然而导致这一差异的生理和遗传机制尚不清楚。

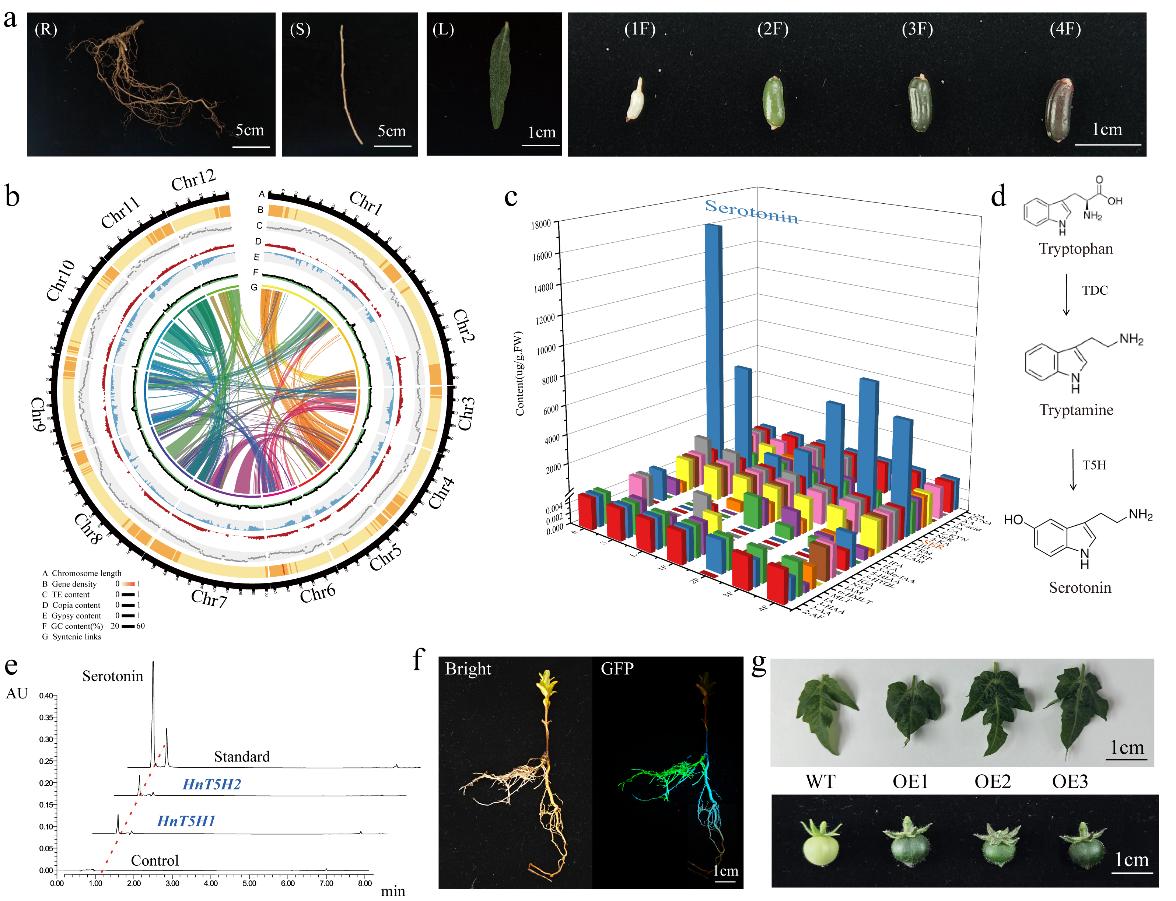

我所沙棘研究团队利用三代+Hi-C测序组装技术构建了高质量染色体级别肋果沙棘基因组图谱,基因组大小为1002.54 Mb,scaffold N50为82.10 Mb,组装了12条染色体,含31,112个蛋白编码基因,重复序列占比为66.01%。研究发现肋果沙棘经历了两次全基因组加倍事件,重建了沙棘属的染色体进化轨迹,并将其分为四套亚基因组,确定了亚基因组优势;揭示肋果沙棘果实血清素含量显著高于其他植物,扩张且串联重复的两个T5H基因(HnT5H1和HnT5H2)的高表达是导致血清素高积累的主要原因;明确了肋果沙棘的果实成熟过程中叶绿素含量显著升高是果实呈现独特褐色的主要驱动因子,而HnGLK1基因作为叶绿素代谢关键调控因子,在其果实叶绿素积累及果实颜色形成中发挥了重要作用。该研究首次构建了肋果沙棘的高质量基因组和亚基因组,系统解析了其血清素高积累和褐色果色形成的遗传机制。研究成果为沙棘分子育种提供了重要的基因资源,也为林木种质资源挖掘和利用提供了重要的参考。

相关研究结果以“A chromosome-scale genome of Hippophae neurocarpa provides new insights into serotonin biosynthesis and chlorophyll-derived brown fruit coloration”为题在线发表在国际植物学权威期刊《Plant Journal》上。我所博士生陈宁和副研究员张国昀为论文的第一作者,何彩云研究员,张建国研究员和张国昀副研究员为论文的共同通讯作者。该工作得到了中国林科院基本科研业务费(CAFYBB2024QG007)、国家自然科学基金(32261133521)及国家林草局科技发展中心(KJZXSA202404)项目的资助。(何彩云/林业所)

肋果沙棘基因组及高血清素积累和果色形成相关基因的鉴定

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.70031