近日,我所人工林定向培育创新团队以“Combining tree-ring growth and carbon isotope data enhances the understanding of climate sensitivity and physiological responses for Chinese fir in a common garden”为题在《Agricultural and Forest Meteorology》(IF=5.6, 中科院一区)期刊上发表研究成果。

碳中和背景下树木对未来气候变化的适应性问题已成为森林资源高效稳定培育的重要议题。地理种源是林木长期适应原产地气候环境条件的产物,选择适应性种源造林作为应对气候变化的可行途径成为国际共识。这就需要对树木种源如何响应气候变化这一问题做出科学回答。杉木是我国乡土针叶用材树种,栽培历史悠久,广泛分布于我国亚热带山地、热带北缘、暖温带南缘等气候区的18个省区,已成为我国乃至全球最重要的人工用材树种之一,肩负着国家木材安全、生态安全及绿色发展重任。从种源遗传控制层面揭示杉木长期生长和生理的气候敏感性,对于气候变化背景下管理和经营杉木人工林至关重要。

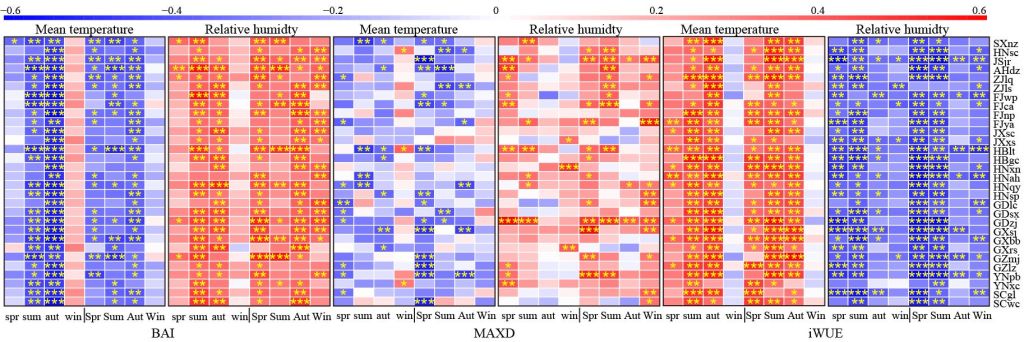

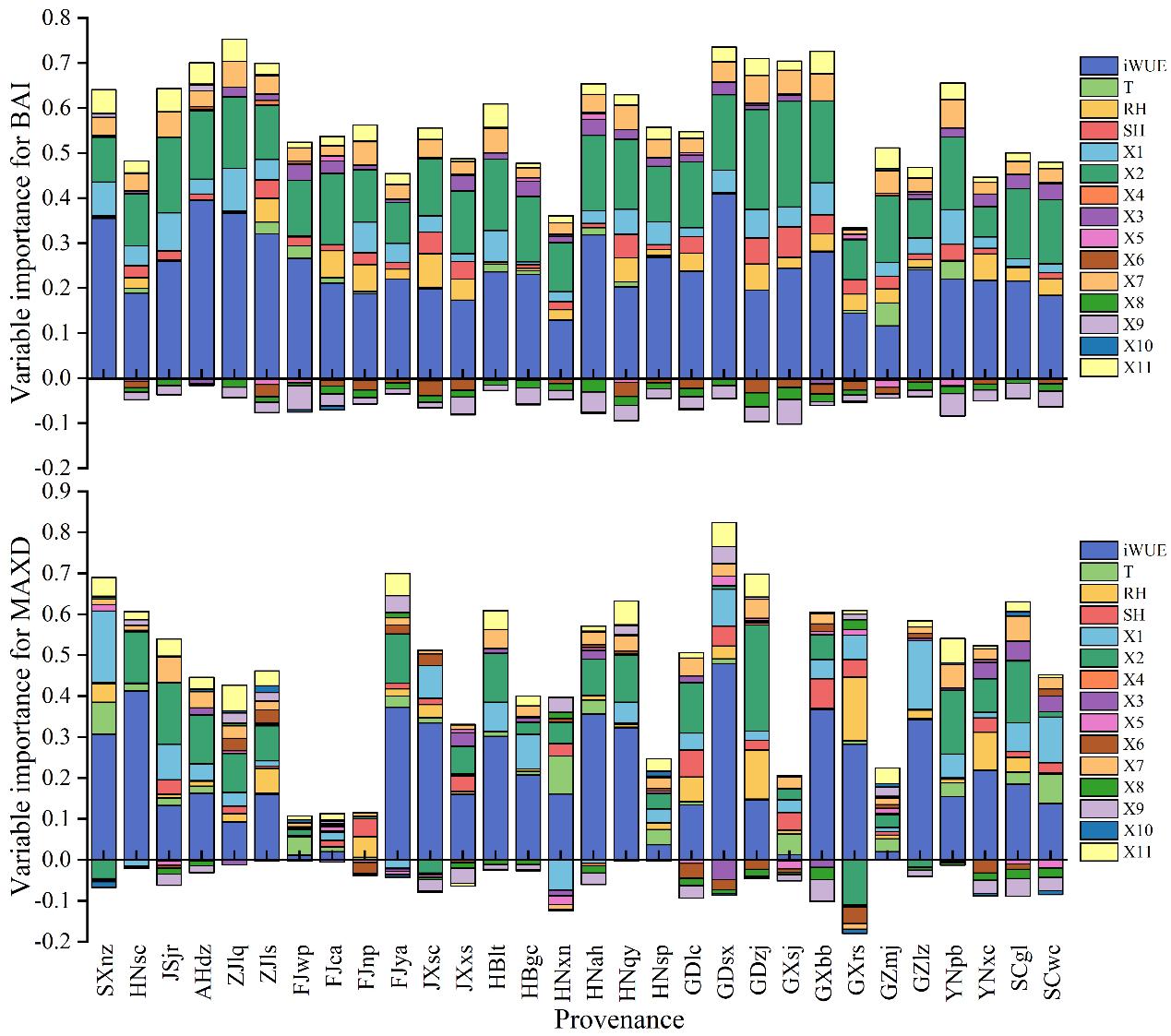

针对上述问题,我所人工林定向培育创新团队依托广西六峰山林场杉木长期种源试验林,基于1987-2013年树轮生长和稳定碳同位素(δ13C)数据,分析了不同种源对气候变化的敏感性和适应能力。发现温度和相对湿度是影响杉木生长和生理的关键气候因子,而与气候因素相比,生理参数水分利用效率(WUE)对杉木径向生长的影响更为显著;来自温暖地区的种源具有更高的生长速率和水分利用效率,而来自凉爽地区的种源则显示出更低的δ13C和更高的木材密度。来自暖湿气候的种源对温度的敏感性较低,但对日照时数更敏感,而来自干旱气候的种源表现出更高的碳同位素分化值(Δ13C)。本研究首次结合树轮宽度、木材密度与碳同位素分析,揭示了杉木的生理适应能力是影响其长期生产力的关键因素,对杉木地理种源的气候适应性及未来气候变化条件下杉木地理种源的适应性选择具有指导价值。

该论文第一作者为我所博士研究生王红,通讯作者为段爱国研究员,张建国研究员指导并参与了研究工作。研究得到国家自然科学基金面上项目(32271862)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2024.110246

图1 杉木种源生长和生理指标的季节性气候驱动因素

图2 iWUE和气候变量对BAI和MAXD的重要性